#ScoprilaReggia: Il confine ovest del Bosco Vecchio | Via Passionisti

- Il Parco Reale, una breve introduzione

Alla Reggia di Caserta, l’architettura e il verde costituiscono un insieme unitario. Così come il Palazzo, il Parco Reale deve le sue origini a Luigi (1700-1773) e Carlo Vanvitelli (1739-1821), per volere di re Carlo di Borbone (1716-1788), e del suo giovanissimo successore Ferdinando (1751-1825).

Nel suo complesso, il Parco si sviluppa su circa cento ettari di terreni in leggero pendio, che si estendono dalla facciata nord del Palazzo, fino alle pendici del monte Briano, lungo un asse centrale lungo circa tre chilometri. Gli ottanta ettari del bosco di San Silvestro, e ventitré del Giardino Inglese completano un sistema paesaggistico articolato e suggestivo.

La delimitazione dell’area e le prime piantumazioni avvennero nel 1753. Il programma iconografico, legato a episodi mitologici “cari alla cultura dell’Arcadia”, fu definito con l’appoggio dell’erudito Porzio Leonardi, che attinse a fonti letterarie antiche, quali Ovidio e a Pausania.

Nel 1773, alla morte di Luigi Vanvitelli, solo la parte pianeggiante del parco era prossima alla sua ultimazione. Il complesso fu così completato da suo figlio Carlo con importanti modifiche rispetto al progetto d’origine. Re Carlo di Borbone succedette al trono di Spagna nel 1759. All’epoca, suo figlio Ferdinando aveva solamente nove anni: l’amministrazione del Regno di Napoli fu così lasciata nelle mani del reggente Bernardo Tanucci (1698-1783). Le ristrettezze economiche che caratterizzarono i decenni successivi alla partenza di re Carlo, e in particolare la carestia e l’epidemia di febbri dell’anno 1764, rallentarono notevolmente la realizzazione del complesso e obbligarono Vanvitelli padre e figlio a ridimensionare l’ambizioso progetto originario.

- Dalla Dichiarazione dei Disegni ai documenti dell’Archivio Storico della Reggia di Caserta

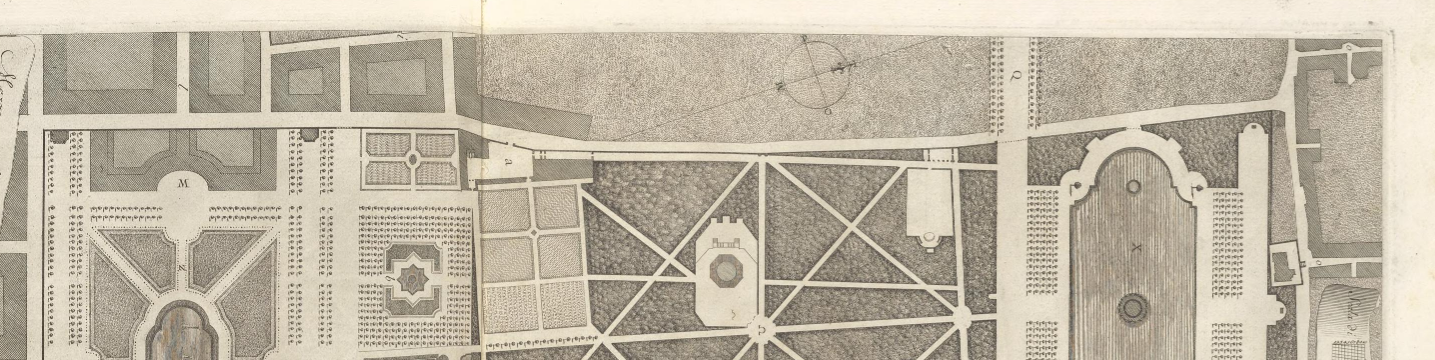

Secondo le tavole della Dichiarazione dei disegni, presentate da Luigi Vanvitelli alla famiglia reale nel 1756, il tracciato dell’attuale Via Passionisti doveva definire il confine ovest del Parco Reale, dall’incrocio con l’odierna SS7, fino al borgo di Ercole, oltre la Peschiera Grande.

I terreni attualmente occupati dall’aeronautica Militare dovevano ospitare una serie di aree di gusto formale la cui realizzazione non fu portata a termine. All’estremo sud doveva situarsi una grande vasca lobata, circondata da “viali coperti” e parterre. Poco più a nord dovevano trovarsi “due nuovi boschetti […] per passeggiare all’ombra con due sale e [le] fontane di Adone e di Endimione”. La stessa area, verso ovest, doveva concludersi in un “prospetto teatrale di spalliere con boschi e sale adornate di statue e fonti”. Poco più a nord di quest’insieme di alberature, vasche e giardini si trovava e si trova ancora Palazzo al Boschetto, affiancato da “giardinetti” e dalla vasta area del “boschetto antico”, con la Torre Pernesta – in seguito trasformata nella nota Castelluccia. Un viale, che doveva prolungarsi “fuori delli giardini circa tre miglia”, separava questa zona boschiva dalla Peschiera Grande.

Tra quanto effettivamente realizzato, il Bosco Vecchio è la parte più antica del Parco Reale. Come lo scrive Francesco Canestrini in Un giardino informale nel parco della Reggia di Caserta, tra Cinque e Seicento, abbandonata Casahirta (la città antica sulla collina), Caserta si era espansa in pianura, sul luogo del villaggio Torre. Qui, i principi Acquaviva d’Aragona avevano trasformato l’antico nucleo feudale, in una villa rinascimentale con giardini all’italiana, peschiere, giochi d’acqua e statue, di tale splendore che il Guicciardini nel 1667 la paragonò per eleganza alle ville tuscolane.

Attentamente studiato da Lucia Giorgi, insieme al resto delle proprietà della casata, il giardino cinquecentesco degli Acquaviva fu fatto realizzare dal principe Giulio Antonio (1578-1589) e fu rinnovato da Andrea Matteo (1594-1634) in occasione del suo matrimonio con Isabella Caracciolo. Passato a Michelangelo Gaetani di Sermoneta (1685-1759), erede di Anna Acquaviva, l’insieme del feudo fu venduto a Carlo di Borbone nel 1749, per una somma di 489.348 ducati. Rispettoso delle preesistenze, Luigi Vanvitelli integrò una parte dell’antico complesso nei suoi progetti. Mantenne l’assetto generale dei boschetti, introdusse specie arboree che garantissero la costanza annuale del verde e riutilizzò una parte delle collezioni lapidee che vi erano esposte.

In questa operazione di adattamento degli spazi venne probabilmente mantenuta e rinnovata una parte dei muri di cinta della proprietà Acquaviva. In effetti, la nicchia situata in prossimità del tratto di muro abbattuto dalla tempesta del 20-21 novembre 2020 è già ben visibile nella Dichiarazione dei disegni. Dai documenti conservati presso l’Archivio storico della Reggia di Caserta, risulta che un primo rimaneggiamento delle murature di confine ebbe luogo nel 1761 (ASRC, Conti e Cautele 279, fol. 59-61). Altri lavori intervennero nel 1786 (ASRC, Misure e Lavori 3219, fasc. 12). Il tratto che dal Ponte di Ercole abbracciava il Parco Reale fino al Bosco Vecchio fu rialzato nel 1809, con l’intento di impedire l’accesso alla riserva di caccia alle volpi e ad altri piccoli predatori (ASRC, Misure e Lavori 3226, fasc. 27). Ulteriori modifiche e riparazioni ai muri di cinta furono apportate lungo tutto il XIX secolo, e in particolare nel 1812, 1815, 1836 e 1888 (ASRC, Dispacci e relazioni 1750, fasc. 76/1-2, 1753, fasc. 247 e 1763, fasc. 65; IRA 1858, fasc. 519 e 2407, fasc. 64).

Luigi Vanvitelli, Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta, 1756, tav. I, dettaglio.

- La Figura femminile nella nicchia del muro di cinta del Bosco Vecchio

La statua in marmo di Carrara sita nella nicchia del muro che delimitava i giardini di Palazzo al Boschetto, rappresenta una giovane donna, mancante delle braccia, che volge lo sguardo verso l’alto (n° catalogo generale 15-00068114, h. 200 cm ca.). Una leggera torsione del corpo si oppone alla posizione dei piedi, a compasso. La chioma, bipartita sulla fronte, si raccoglie sulla nuca in un’ordinata crocchia a raggera. La lunga veste è cinta in vita da una fascia sottile ed è raccolta sui fianchi in uno spesso panneggio. L’incrocio delle spalline è simile a quello adottato nelle vesti di un’altra statua femminile del Bosco Vecchio (n° cat. 15-00068115). Il nodo che sostiene la tunica sullo sterno ricorda invece quello che raccoglie all’altezza del ginocchio la veste di un’ulteriore figura femminile del Parco Reale (n° cat. 15-00068117) e ancora quella della monumentale Giunone che si trova all’ingresso degli Uffici della Reggia di Caserta (n.c.).

La localizzazione della statua di cui è qui questione, ha portato l’autore della relativa scheda di catalogo ICCD (1987), ad attribuire il manufatto alle antiche collezioni dei principi Acquaviva d’Aragona. Se i due plinti ornati da sfere che affiancano la nicchia sono probabilmente del Cinquecento, lo stile della statua stessa è invece evidentemente settecentesco.

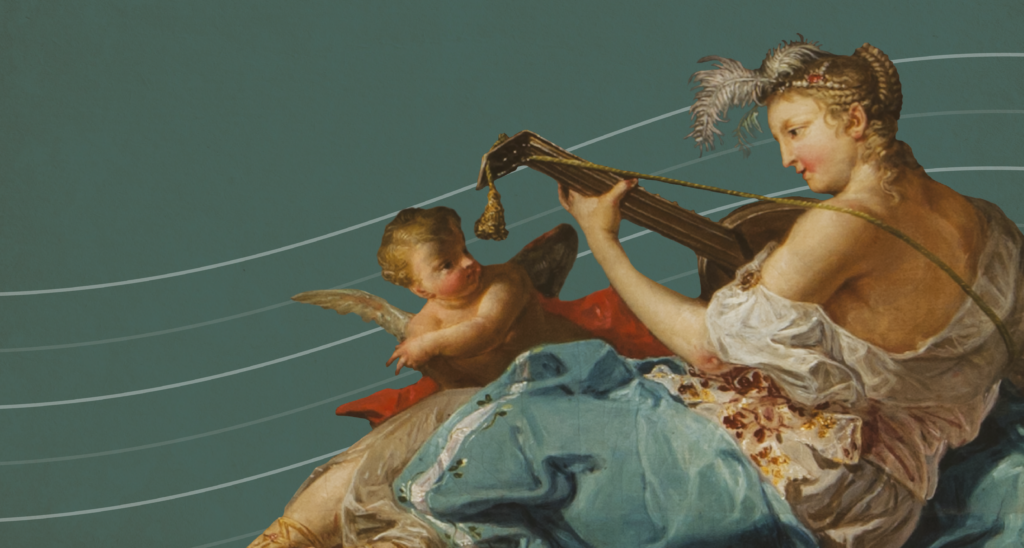

Le sue forme sembrano legarsi a quelle delle sculture già evocate, così come ad altre due figure femminili poste nel Bosco Vecchio (n° cat. 15-00068116 e 15-00068118) e ancora a quella che si trova nei pressi del cosiddetto complesso dei Liparoti (n.c.). La realizzazione di queste sei statue potrebbe forse legarsi a quella della Fontana di Eolo. Come noto, in cima alla cascata della terza fontana della Via d’Acqua doveva in effetti essere posto il Corteo di Giunone. Mai situato in loco, si componeva della figura della Dea, su un carro trainato da due Pavoni e accompagnato da almeno sette delle quattordici Ninfe che componevano tradizionalmente il suo seguito. Se Giunone e i due animali si trovano oggi all’ingresso degli uffici già evocati, non si hanno notizie edite sul destino delle Ninfe. (A cura di Alice S. Legé)

Bibliografia sintetica sul Parco Reale

Giovanni Maria Bagordo, “Problematiche e soluzioni del sistema idrico del Parco”, in Cesare Cundari (a cura di), Il Palazzo reale di Caserta, Edizioni Kappa, Roma, 2005, p.211-216.

Giovanni Maria Bagordo, Le architetture per l’acqua del Parco di Caserta, Roma, Aracne editrice, 2009.

Lucia Bellofatto (dir.), La reggia di Caserta: guida, Milano, Skira, 1999.

Francesco Canestrini, “Un giardino informale nel parco della Reggia di Caserta”, Bollettino d’Arte del Ministero per i beni culturali e ambientali, XV, luglio-settembre 2012, p.117-120.

Francesco Canestrini e Maria Rosaria Iacono, “Progetto e realizzazione del parco della reggia. L’Opera di Luigi e Carlo Vanvitelli”, in Nicola Spinosa (a cura di), Alla corte di Vanvitelli: i Borbone e le arti alla Reggia di Caserta, catalogo della mostra, Milano, Electa, 2009, p.58-69.

Laura Carnevali, “Il Parco della Reggia e il Giardino Inglese”, in Cesare Cundari (a cura di), Il Palazzo reale di Caserta, Edizioni Kappa, Roma, 2005, p.95-110.

Cesare de Seta, “L’Olimpo venatorio. Il parco della Reggia di Caserta”, FMR, CXXXVI, ottobre-novembre 1999, p.51-88.

Antonio Gianfrotta (a cura di), Manoscritti di Luigi Vanvitelli nell’archivio della Reggia di Caserta, Caserta, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le Province di Caserta e Benevento, 2000.

Antonio Gianfrotta e Maria Rosaria Iacono, “Venti documento dell’Archivio delle Reggia di Caserta”, in Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Caserta e Benevento, Il giardino inglese nella Reggia di Caserta. La storia e i documenti, le piante, le fabbriche, Napoli, Sergio Civita editore, 1987, p.27-58.

Lucia Giorgi, Caserta e gli Acquaviva. Storia di una Corte dal 1509 al 1634, Caserta, Spring edizioni, 2004.

Maria Rosaria Iacono, “L’analisi storico-documentaria dei reali giardini casertani”, in Cesare Cundari (a cura di), Il Palazzo reale di Caserta, Edizioni Kappa, Roma, 2005, p.87-94.

Maria Rosaria Iacono, “Botanici e giardinieri alla Reggia di Caserta”, in Vincenzo Cazzato, Sebastiano Roberto e Mario Bevilacqua (a cura di), La festa delle arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo, II, Roma, Cangemi, 2014, pp. 734-741

Claudio Marinelli, “La ninfa degli Acquaviva”, in Salvatore Abita (a cura di), Caserta e la sua Reggia. Il museo dell’Opera e del Territorio, Napoli, Electa, 1995, pp.174-175.

Ferdinando Patturelli, Caserta e San Leucio, Caserta, Edizioni Casa del Libro, [1826] 1986.

Giorgio Sommer, Naples et ses environs, s.l., s.e., 1872-1890.

Francesco Starace, “L’imitazione della natura: i giardini reali di Caserta”, Punto 4, XV, novembre-dicembre 1984, p. 23-30.

Franco Strazzullo, Le lettere di Luigi Vanvitelli della biblioteca palatina di Caserta, Napoli, Congedo, 1976.

Nicola Terracciano, Cenno intorno al giardino Botanico della Real Casa in Caserta ed a certe piante rare che vi si coltivano, con pianta topografica, in Carlo Knight, Il Giardino Inglese di Caserta. Un’avventura settecentesca, Napoli, Sergio Civita Editore, [1876] 1986, pp. 152, 163.

Luigi Vanvitelli, Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta, Napoli, Reale Stamperia, 1756.