Scopri di più: Teatro di Corte

La struttura

Diversamente da altri Teatri di Corte europei (tra cui Versailles), che sono collocati in edifici decentrati rispetto al nucleo centrale delle residenze reali, il Teatro di Caserta è inserito in uno dei corpi della Reggia e perfettamente integrato nel sistema dei percorsi.

Nella soluzione di pianta, la scelta del tipo a ferro di cavallo è riconducibile alla committenza condizionata dal successo dell’impianto realizzato da Giovanni Antonio Medrano per il Teatro San Carlo di Napoli nel 1737. La soluzione adottata da Vanvitelli per l’arcoscenio è di particolare interesse soprattutto per il tema dei binati di colonne a sostegno del fornice, inframmezzati dalle statue di Orfeo e Anfione. Non vincolato dalla necessità di utilizzare tutto lo spazio disponibile per gli spettatori come nelle sale pubbliche, Vanvitelli rinuncia all’inserimento dei palchi di proscenio concentrando il valore di questo spazio unicamente nel significato allegorico delle statue.

Al gusto della regina Maria Amalia di Sassonia si deve la scelta di impiegare per le colonne – sia quelle all’imbocco del proscenio che quelle addossate ai pilastri in breccia di Atripalda – l’alabastro proveniente dalle cave di Gesualdo (Avellino).

Al momento dell’inaugurazione del teatro – in occasione della visita della nuova regina Maria Carolina sposa di Ferdinando IV, programmata per il Carnevale del 1769 – era funzionante anche l’impianto scenico con un complesso macchinismo per i cambi di scena, eseguito da Giuseppe Brignola sotto la direzione di Antonio Joli. Il palcoscenico presentava sedici tagli per lato destinati al passaggio di aste collegate a carrette che sostenevano i telari (Inventario redatto nel 1846 da Fortunato Quèriau, direttore del macchinismo del San Carlo). L’intero sistema – azionato da un tamburo in legno nascosto nel sottopalco – consentiva il cambiamento di scena a sipario aperto.

LE DECORAZIONI

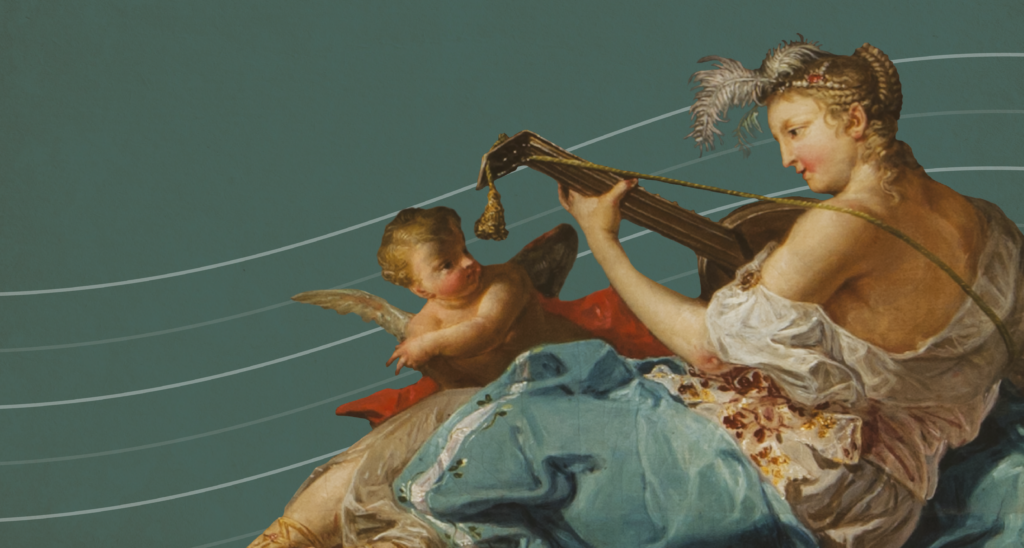

La decorazione plastica del Teatro interessa l’ultima fase dell’attività di cantiere e si protrae fino all’inaugurazione. I lavori videro una stretta collaborazione tra cartapistari, indoratori, pittori figuristi ed ornamentisti e stuccatori sotto la direzione di Vanvitelli, al quale va attribuita la paternità dell’intero ciclo decorativo del sito. Ai cartapistari si devono i capitelli in ordine composito delle colonne in pietra di Gesualdo e le statue del proscenio: Orfeo e Anfione. La scelta delle figure antiche – modellate secondo il gusto settecentesco – è da attribuirsi allo stesso Vanvitelli: Orfeo è il musico dell’antica Grecia che con il potere del suono riusciva a commuovere animali e piante; Anfione è il cantore e musico, figlio di Zeus e Antiope, che con il suono della lira costruì le mura di Tebe.

Il ciclo pittorico del teatro realizza a pieno l’idea figurativa di Vanvitelli: egli stesso fornisce ai pittori figuristi e ornamentisti i bozzetti per eseguire le figure e gli ornati della volta, dei palchetti e del proscenio fino alla galleria d’accesso al piano reale. Il lavoro fu affidato al pittore Gaetano Magri (già impegnato nella Reggia di Portici, nella villa favorita di Resina e nella villa Campolieto di Ercolano) e il disegno delle figure a Crescenzio La Gamba.

I documenti di Archivio descrivono minuziosamente la scelta dei temi: la volta con le divinità e, al centro, Apollo Pizio è una celebrazione del secolo felicissimo del Regno di S. M. il re Nostro Signore Ferdinando IV. Apollo è coronato d’alloro, circondato dal disco solare che tutto illumina coi raggi suoi, per dimostrare che Egli è il Sole che tutto vivifica. Sotto i suoi piedi è il drago-pitone, simbolo del vizio che con la sinistra si poggia sulla aurea lira, simbolo dell’armonia che promana dal savio Ministro. Intorno ad Apollo sono le nove figlie di Giove e i Quattro elementi. Sull’apertura della scena le due fame alate – accompagnate dai Geni – abbracciano le Imprese Reali del re e della regina.

A La Gamba viene attribuita la figura della volta del palco reale mentre Giuseppe Cammarano dipinse la scena con la Musa. I palchetti furono dipinti da Gaetano Magri con figure di puttini tra festoni di fiori.

La tela presente ancora oggi come fondale e raffigurante una scena dominata da un Ercole latino sullo sfondo di un colonnato concluso da un edificio con pronao classico, è tradizionalmente attribuita ad Antonio Joli. L’apparato decorativo, infatti, includeva anche le sei scene realizzate da Antonio Joli e dalla sua bottega, ciascuna con fondali e relativi telari e rappresentanti una camera, un gabinetto, una gran sala, un giardino, una piazza e un boschetto.

Gli ultimi interventi riguardarono la messa in opera delle riggiole provenienti dalle fornaci di Portici e delle tappezzerie. Elemento caratterizzante la scena teatrale di Caserta, è la possibilità di utilizzare il giardino retrostante come scenario naturale. L’espediente fu ideato nel 1770 in occasione della rappresentazione della Didone abbandonata di Pietro Metastasio che prevedeva l’incendio della città di Cartagine: sul muro di fondo fu aperto un varco chiuso poi da un portone.

L’ATTIVITA’ TEATRALE

La prima opera teatrale che fu allestita a Caserta fu l’Idolo cinese, opera buffa di Gian Battista Lorenzi musicata da Giovanni Paisiello. L’opera, messa in scena nel 1768 dalla compagnia del Teatro Nuovo dei Quartieri Spagnoli, piacque a tal punto sia al Ministro Tanucci che al re Ferdinando IV, che il re volle immediatamente una replica a Caserta benché il Teatro di Corte non fosse stato ancora completato. Fu allestito un teatro effimero sugli appartamenti reali e precisamente in quella che oggi viene chiamata Sala delle Guardie del corpo e fu rappresentata con enorme successo la replica della recita.

Il 22 gennaio del 1769 venne inaugurata la stagione teatrale a Caserta nel nuovo Teatro di Corte. Gian Battista Lorenzi mise in scena cinque commedie all’impronto tra cui La luna abitata – musica di Paisiello – e l’Olimpiade – opera in musica di Pasquale Cafaro – realizzata dalla compagnia del San Carlo.

Il cartellone del 1770-71 risultava così articolato: La finta semplice – L’Arabo cortese – La Cafettiera di Garbo – Claudia – La Didone.

Particolarmente ricco fu il cartellone della stagione 1772-73: Merope – La corsara – La donna di bell’umore – L’Arabo Cortese – Il Tiranno Cinese – la Didone – La dama in cimento – ll contino di Francavigliola – Le trame d’amore – Il bugiardo – Gli amanti comici – L’uomo della montagna – La donna vana – La bottega del caffè – Teodosio il grande.

I comici francesi rappresentarono: Tancrede – Partie de chasse d’Henri IV – Le deserteur – Eugenie.

Quella del 1774 fu l’ultima stagione di rilievo per il Teatro di Corte della Reggia di Caserta. Si allestirono pochi spettacoli ma di grande qualità: L’Amante militare di Goldoni – Il credulo deluso – l’Orfeo di Gluk eseguito a Caserta il 4 Dicembre. Dal 1775 i sovrani cominciarono a frequentare quasi esclusivamente i teatri napoletani e Caserta cominciò mestamente a rappresentare solo sporadicamente qualche spettacolo in occasioni particolari come la visita, nel gennaio del 1784, dell’Imperatore Giuseppe d’Austria fratello della Regina, quando il Teatro di Corte accolse la rappresentazione dell’opera Le Danaidi di Calzabigi con musiche di Millico.

Bisogna aspettare il 1789 per avere una stagione teatrale degna di menzione allorchè Ferdinando IV nominò Paisiello “maestro di Camera”. Furono allestiti con grande successo: Il successo curioso – Clementina ed Orvignì – Tartufo – Il disertore tedesco – il Conte di Comingio e, con enorme successo, Nina pazza per amore di Paisiello.

Dopo la morte di Ferdinando nel 1815 il teatro di Corte della Reggia di Caserta, cessò praticamente ogni attività.